残り50ヤードのアプローチは、上げるか転がすかで迷いやすい距離です。ここでの正解はテクニックではなく「判断」にあります。ポイントはグリーンの奥行き(front-to-back の安全余白)です。ピン前後にどれだけ余白があるか、落とし所(Landing Zone)の長さと傾斜はどうか、そして自分のキャリー誤差はどれくらいか——この3つを数値で捉えると、打ち方は自然に決まっていきます。この記事では、中上級者が明日から迷わず選べるように、奥行きを軸にした実戦的な判断フローをまとめます。

1. 50yは“奥行き”で決まる——判断の3指標

ピン前後の奥行きをメートルで数値化する(front/backの安全余白)

まずはピンの手前余白と奥余白をメートルで見積もります。目安として、手前・奥どちらかの余白が7m未満なら「止める技」より「転がしやすい軌道」を優先します。反対に、奥行きが12m以上確保できるなら、高めで止める選択も現実的です。距離感は感覚ではなく余白の数字で管理すると判断がブレません。

落とし所(LZ)の長さ×幅×傾斜で安全度を評価する

ピン真横の一点ではなく、**落とし所の“帯”**を想像します。長さが短い、横幅が狭い、下りや横傾斜が強い場合は、着弾角がシビアになる高弾道は不利です。長さと幅に余裕があるほどラン軌道が安全になり、多少のキャリー誤差を吸収してくれます。

自分のキャリー誤差(±y)を前提に“ばらつき耐性”で選ぶ

自分の50yキャリーの誤差を**±3〜5yと仮置きします。誤差を含めたときに最悪でもNGゾーンに入らない軌道**が“正解”です。ばらつきを吸収するのは「広いLZ」と「緩い着弾角」の組み合わせです。

2. 打ち方を選ぶ5ステップ——低く転がすor高く止める

ピン位置別(手前/中/奥)でのフロー

手前ピンはショート厳禁なので、手前のLZが短ければ低めで奥へ転がし気味が安全です。中ピンはどちらでも可。奥ピンで奥余白が少ないときは、キャリー多めで第一バウンドを短くし、ランを抑えます。

ライ別(FW・薄芝・順目/逆目ラフ・沈み)での分岐

フェアウェイと順目は低め・ラン多めが安定します。薄芝や沈みライはバウンスを抑えてコンパクトに。逆目ラフはロフトを足して滑らせるイメージで、キャリー多めに修正します。

グリーン状態(硬い/柔らかい・速い/遅い)でキャリー:ランを補正

硬い・速いグリーンは第一バウンドが伸び、低めだと止まりにくいのでキャリー寄りに。柔らかい・遅いならランが出にくいため、落とし所は手前寄りでも届きます。

高低差・風の簡易補正(打ち上げ/打ち下ろし・フォロー/アゲ)

打ち上げ・アゲはキャリー不足が出やすいので一段高めの弾道か番手を上げる選択をします。打ち下ろし・フォローは低めでOKですが、スピンが抜けやすい点に注意です。

最終決定は落とし所→弾道→クラブの順で

番手から決めると迷走します。落とし所(帯)を先に確定 → その帯に最適な弾道 → 最後にクラブの順で決めると、狙いが明確になり、ルーティンも安定します。

3. クラブと弾道の“キャリー:ラン比”3パターン早見

GW(50–52°):中〜低弾道で3:7〜4:6

転がしやすい帯が広いときの第一候補です。キャリー短め・ラン長めで、誤差吸収に強いのがメリットです。花道からの50yに最適です。

SW(56°前後):中弾道で5:5〜6:4

最も汎用性が高い比率です。第一バウンドが読みやすい芝なら距離感が合いやすく、**“止めすぎず、走りすぎない”**バランスを作れます。

LW(58–60°):高弾道で7:3〜8:2

奥行き十分、または手前に障害があるときに有効です。着弾角が増えて止めやすい一方で、キャリー誤差がスコアに直結しやすいので、LZが短い場合はリスクになります。自分のコース・芝で実測して自分専用の比率表を作ると迷いが減ります。

4. ミスを味方にする2原則——“2ndベスト設計”と“ボギーセーフ”

2ndベストのミス設計:外してもOKな側と距離を先に決める

完璧を狙うほどミスは大きくなります。最初に“外してOKな側・距離”を決めると、狙いが一気にシンプルになります。たとえば奥が速いなら手前OK、右が下りなら左OKなど、ミスの受け皿を定義しておきます。

最悪でもボギーにおさめるルート:上りを残しNGゾーン回避

ピンそばよりも上りの2パットを最優先に設計します。下りの3mは難易度が急上昇します。上りの3〜4mを残せるルートなら、たとえ寄らなくてもボギーで止まる確率が高まります。

ケース3例(手前バンカー/奥下り速いグリーン/サイドスロープ強)

- 手前バンカー:キャリー不足が致命傷です。SWまたはLWで7:3寄り、落とし所はピン手前2〜3m。キャリー多めで第一バウンドを短くします。

- 奥下り速い:奥NGの代表例。GWまたはSWで5:5、落とし所はピン手前3〜5m、上りの2パットを残す発想が安全です。

- サイドスロープ強:横傾斜でランが読みづらいので、キャリー多め+着弾角やや増しで、横流れを短時間に。LWの7:3も選択肢です。

5. 再現性を上げる3つのルーティン&練習

9時・10時・11時スイングでキャリーを段階固定

フルではなく振り幅で距離を作ると、キャリーが安定します。たとえば50yは10時スイング、45yは9時+しっかりめなど、振り幅=距離の紐づけを体に覚えさせます。

落とし所を“点”ではなく幅で狙う(中間ターゲットの置き方)

芝の色ムラやディボット痕など、2〜3mの帯で目印を作ります。**帯の中央に“点”**を置くイメージにすると、狙いが具体的になり、アドレスに入る流れが速くなります。

振り返りシート(奥行き・LZ・結果)の簡易記録と更新

ラウンド後に、奥行き(手前/奥)・LZの状況・キャリー:ランの比率・結果を1行で記録します。数ラウンドで自分のコース固有のキャリー:ランが見えてきて、判断が加速します。

まとめ:奥行きを数えると、迷いは消えます

50ヤードのアプローチは、「上げるか転がすか」という技術の選択ではなく、奥行きと落とし所の安全度、そして自分の誤差をどう扱うかで決まります。

- ピン前後の奥行きを数値化する

- LZの長さ×幅×傾斜で安全度を見る

- 自分のキャリー誤差を前提に“ばらつき耐性”で選ぶ

この3指標をルーティン化すれば、クラブと弾道は自ずと定まります。さらに、2ndベストのミス設計とボギーセーフのルートを最初に決めておけば、ミスがスコアに与える影響を最小化できます。

次のラウンドでは、まず奥行きを口に出して数えることから始めてみてください。迷いが一段減り、同じ50ヤードが一気に“得点圏”に変わっていきます。

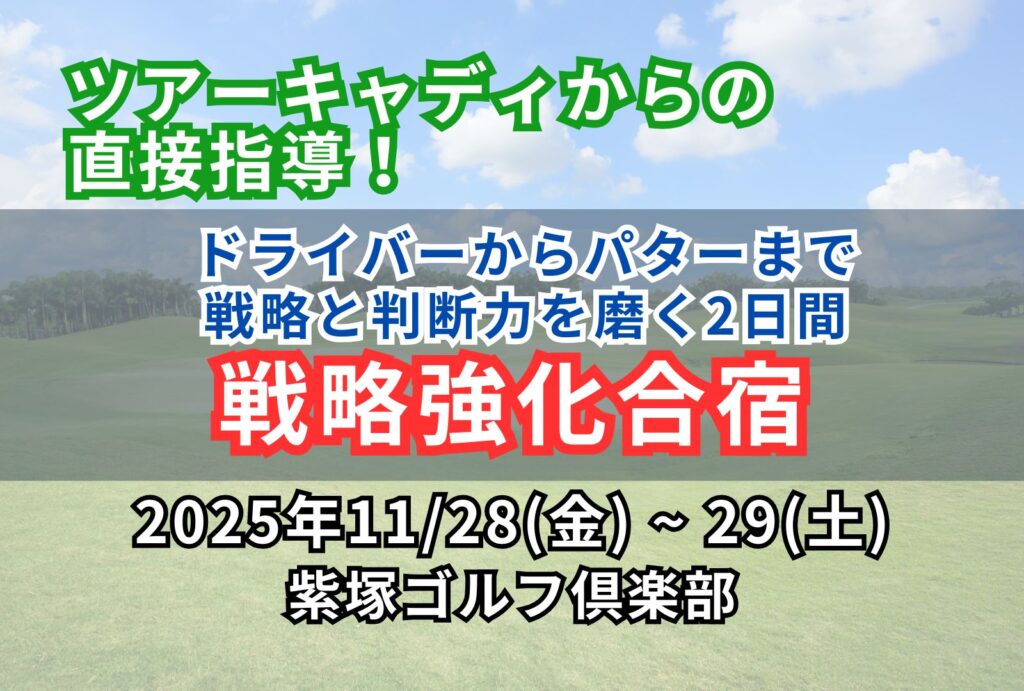

【11/28開催決定!】戦略強化合宿

皆さまのご参加お待ちしております!

Golf strategy labで戦略が学べるサービス☟☟