1. なぜ“錯視の罠”はスコアを奪うのか

ティーマークの向き、ティーグラウンドの縁、目立つバンカーや池、並木の並び——こうした視覚情報は、私たちに「ここが正面だ」と思い込ませます。しかし、ホールの実際の軸や**グリーンの入り口(開口)**は、意図的にその正面からズラされていることがあります。結果、フェアウェイ中央に置いているつもりが危険側に寄り、セカンド以降の進入角が悪化。ガードバンカー越え、木越え、逆目からのアプローチなど、難しい一打を強いられてスコアを落とすのです。対処の基本はシンプルで、

- 罠のパターンを知る → 2) 自分で“正しい軸”を引く → 3) 次の一打が打ちやすい角度を優先する、の三段構えです。

2. 錯視が起きやすい「ズレ」5タイプ

① ティーの向きがフェアウェイ軸とズレている

ティーマークやデッキのエッジが斜めを向き、無意識に危険側へ打ち出してしまいます。ドッグレッグの曲がり方向に誘導されがちです。

② グリーンの開口がフェアウェイ延長とズレている

フェアウェイ中央から狙うと進入角が悪くなるタイプ。**“入口が広い側”**は、中央ではなく端(またはラフ際)に潜んでいます。

③ ハザードで視線を誘導する

大きな池やバンカーに目が持っていかれ、「怖いから反対側へ」が実は罠。逃げるほど次打が難しくなる配置が多いです。

④ フェアウェイの横傾斜(カンバー)×ドッグレッグ

着弾後は地形に従って流れます。右ドッグ+右下がりは右へ、左ドッグ+左下がりは左へ。出球だけでなく“転がり”まで設計しましょう。

⑤ ティーの前後で見え方が変わる

バックでは木が効く、レギュラーでは消える、フロントではバンカーが気にならない——ティーごとに錯視が変わる点に注意です。

3. 錯視の罠を断つ!攻略7選(実戦でそのまま使えます)

1) ティーの左右端を積極的に使います

グリーンの開口が左ならティー右端、開口が右ならティー左端に立つと、進入角が作りやすくなります。中央固定は思考停止です。まず端から検討しましょう。

2) 「三本線メソッド」で軸を分けて考えます

- ホール軸=ティー中央→旗の仮想直線

- 目標軸=次打が最も打ちやすい落とし所への直線

- 打ち出し軸=持ち球・風・傾斜・ランを加味した実際の出球

ホール軸=目標軸ではありません。さらに打ち出し軸は目標軸からズラすのが前提です。

3) 中間ターゲットで錯視を上書きします

5〜10m先に落ち葉・芝の色ムラなどを一点中間ターゲットとして設定し、そこへ出す意識に切り替えます。遠景のバンカーや池に心を持っていかれないための“視覚の錘”です。

4) 「フェアウェイ中央」より“次の開口が広い側”に置きます

安全第一で中央…が罠の温床です。木の張り出しが薄い側、ガードバンカーが浅い側、逆目が弱い側——次の一打の失敗が許される方向へ寄せるのが期待値の高い戦略です。

5) レイアップ距離は「角度優先×振れる番手」で決めます

ただ100y残すのではなく、フルまたはハーフで気持ちよく振れる距離かつ角度が良くなる場所に置きます。距離の“ピッタリ”より再現性を優先しましょう。

6) 持ち球・風・横傾斜で「打ち出し軸」を補正します

フェード+右→左風なら出球をやや右へ、ドロー+左→右風ならやや左へ。横傾斜で流れる分も上乗せします。**“今日の曲がり幅”**は序盤ホールで確認しておくと精度が上がります。

7) 危険側に被せない“安全余白”と保険ルートを持ちます

ハザードやOBラインにピッタリ重ねるのは危険です。1クラブぶんの余白と、「曲がらなかった場合・転がりすぎた場合」の保険ルートを必ず決めてから構えます。これだけでメンタルの乱れも抑えられます。

4. ケースで理解する:錯視×風×ピン位置(3例)

ケースA:ティーがわずかに右向き、ピン左、左ガード浅

ティーの向きに乗ると右へ外れ、左開口を失います。ティー左端に立ち、フェアウェイ左サイドへ出球。セカンドは軽ドローで左開口に正対。右→左風なら出球は半クラブ右に修正します。

ケースB:右ドッグ+右下がりの横傾斜、ピン右、右前バンカー深

右へ置くほどランでさらに右へ流れ、深いバンカー越えに。ティー左端から中央〜やや左へ着弾。セカンドはフェードで右ピンに“開く”角度を確保します。

ケースC:左の池が目立つ視線誘導、ピン右、奥NG

池が怖くて右へ逃げると、右ガードと奥が効きます。池の1m右上に中間ターゲットを置き視線を固定。中央〜やや左に置いて、中弾道・低スピンで過剰回避を抑えます。

5. ルーティン・練習・振り返り(“罠に強い”体質を作ります)

ラウンド前(30秒)

ヤーデージブックやコース図に、グリーン開口の向きと外して良い側/悪い側を矢印でメモします。初見の迷いが減ります。

ショット前(20秒)

- 三本線を口に出して確認

- 中間ターゲットを決定

- 足元アライメント(意図的にオープン/クローズ)で錯視を上書き

この順番をルーティン化します。

練習場(週1回でOK)

打席の左右端を使い、真正面の的に対して中間ターゲット狙い+足元調整の反復を行います。錯視耐性が上がり、コースでも迷いにくくなります。

ラウンド後(1分)

「このホールは右フォローで罠が強まる」など、罠×風の相性をメモ。次回の意思決定が一気に早くなります。

6. まとめ:距離より“角度”。錯視を読めばコースは優しくなります

設計者の罠は、あなたの感覚そのものを揺らすために存在します。だからこそ、

- ティーの左右端を使って角度をつくる、

- 三本線メソッドで視覚を再定義する、

- 次の開口が広い側へ置く、

- 安全余白と保険ルートを必ず用意する。

この4点を徹底すれば、錯視は怖くありません。距離より角度を優先する戦略が、平均スコアを確実に下げます。次のラウンドで、まずはティーに立った瞬間の**“違和感”**に気づくところから始めてみてください。きっと、狙い所が1クラブ分クリアに見えてくるはずです。

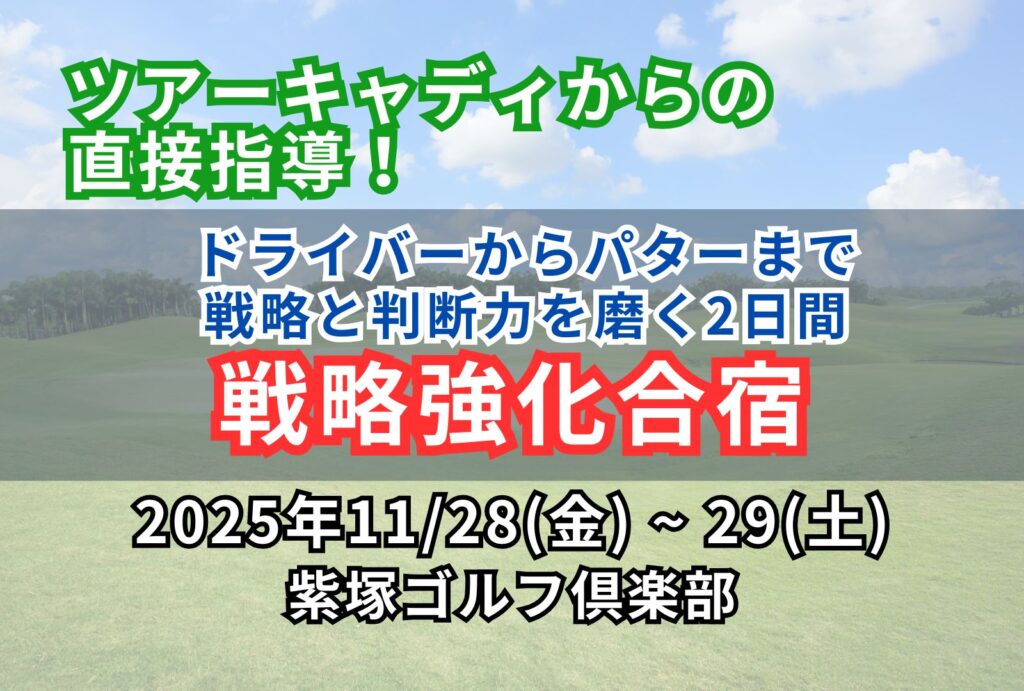

【11/28開催決定!】戦略強化合宿

皆さまのご参加お待ちしております!

Golf strategy labで戦略が学べるサービス☟☟